Через окошко перелезали в сад, где росли яблони и был натянут гамак

Я родилась в 1986 году, на протяжении почти 10 лет мы жили в многоквартирном доме на ул. Подлужной, 49. Отличало его от многих остальных то, что это была городская усадьба XIX века. Сначала мы жили во флигеле, который стоял между двумя двухэтажными домами, а потом переехали в одну из квартир в основном здании усадьбы. Дом сохранился до сих пор, сейчас это объект культурного наследия регионального значения, но он законсервирован.

Думаю, что многоквартирным дом стал в советские годы, когда некогда просторные комнаты, например, бальный зал, разделили на несколько небольших с помощью перегородок. Квартиры не были коммунальными, но были достаточно маленькими. У нас была трехкомнатная квартира.

Дом был с высоченными потолками — больше 4 метров и толстыми кирпичными стенами около 70 сантиметров. Большинство комнат в доме были оклеены обоями, в нашей творческой квартире стены были из мазанки.

Помимо газового отопления с толстым трубами по всему дому в нашей квартире были две печи — основная в большом зале и поменьше в папиной спальне. Помню, как мы прочищали большой камин, который поднимался на два этажа вверх.

Наша семья проживала на первом этаже. А перед домом был садик, где росли несколько фруктовых деревьев: большая яблоня, слива, сирень и несколько ягодных кустов. Мы часто вылезали через окошко в сад, где был натянут гамак, чтобы полежать там или поиграть, все летом мы также обедали в саду. Поэтому с ним у меня связано много приятных воспоминаний.

Воды в доме на Подлужной не было, канализации тоже

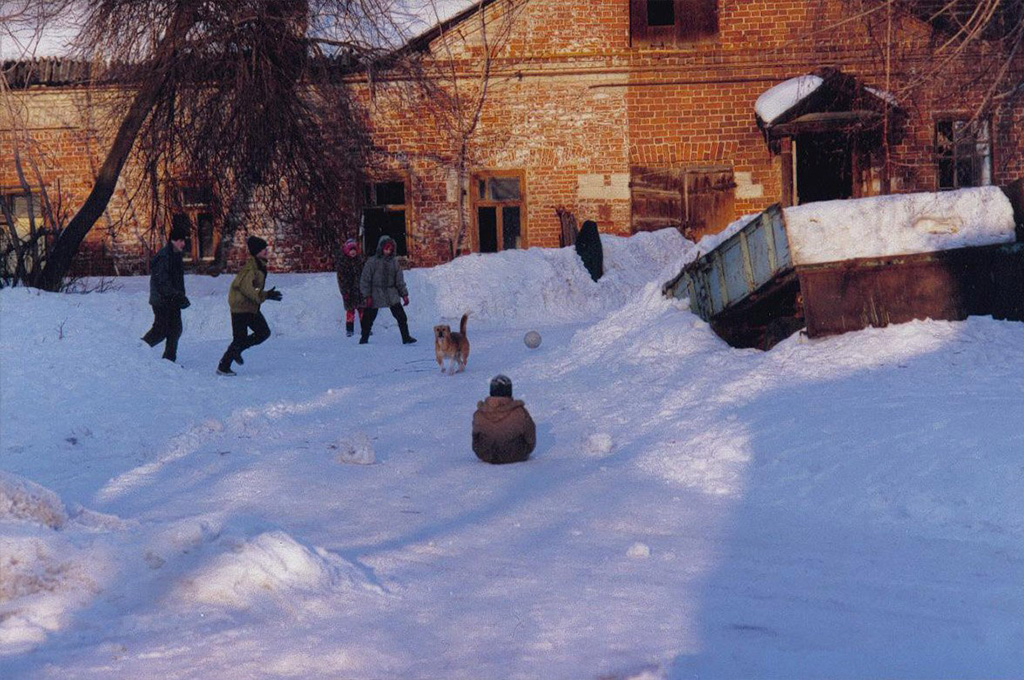

Когда наша семья жила в особняке, приходилось сталкиваться с разными бытовыми сложностями. Например, в доме не было воды, только колонка во дворе, канализация тоже не была подведена — туалет находился на улице. Во время паводка могло затопить подвалы, которые потом надо было просушивать, а зимой нужно было самостоятельно очищать двор от снега.

На нашей улице была инфраструктура, но небогатая: на углу, в новых домах, располагался небольшой магазин. А за крупными покупками мы поднимались уже на гору — в доме с надписью «Миру — Мир» находился большой универмаг. Иногда ходили на Чеховский рынок, но до него уже не так близко идти. Также мы поднимались по холму в школу или в баню, куда мы ходили помыться, ведь колонка выручала в основном когда нужно было приготовить еду, выпить чай или наполнить водой маленькие ванночки. Но эти трудности были частью нашей повседневной жизни, поэтому сейчас вспоминаю те годы с теплотой.

По сути на тот момент мы жили на краю города, и с общественным транспортом дела обстояли не очень хорошо. Самыми доступными для нас были трамваи №5 и №12: первый доезжал до конечной остановки «Компрессорный завод», на втором чаще ездили к бабушке. От остановки на ул. Толстого возле КХТИ можно было уехать в другие районы города на автобусах, но ходили они редко.

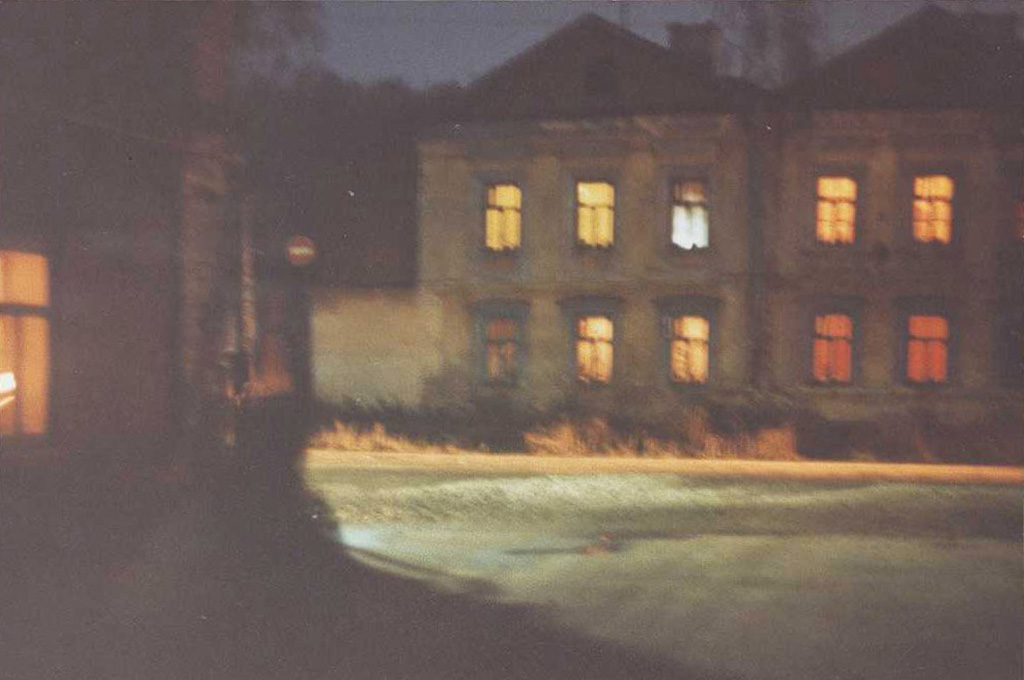

Также Подлужная в те годы плохо освещалась, так что по вечерам по улице плыли большие тени.

Огороды на месте входа в парк Горького и гаражи вместо «Урама»

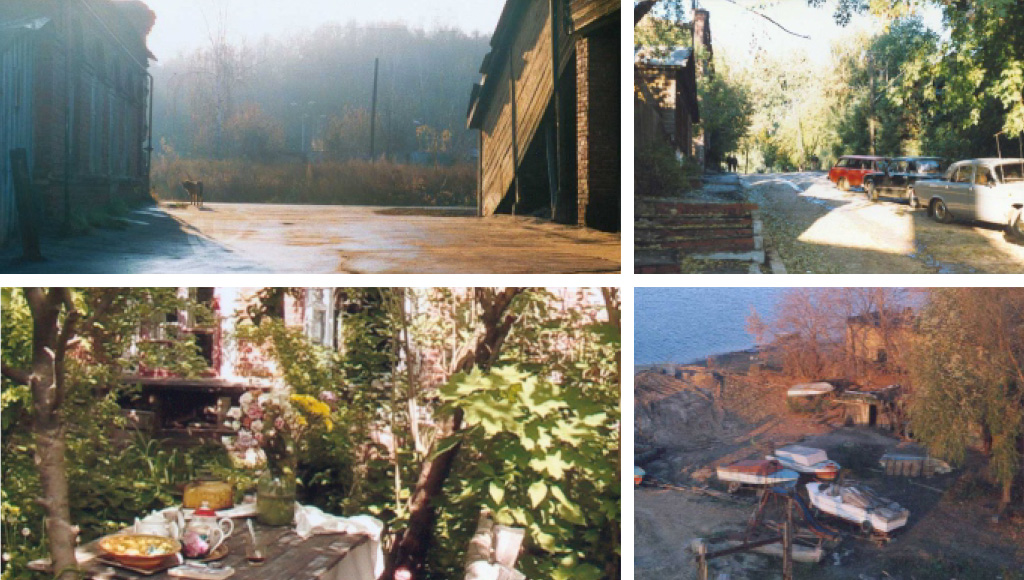

Вокруг нашей усадьбы находились частные дома, как правило, у соседей был свой огород. Территория нынешнего парка «Урам», вход в парк Горького — практически повсюду здесь находилось подсобное хозяйство, где разводили курочек, коров, свиней, и сады, где выращивали овощи.

Самым любопытным для нас, детей, местом был берег Казанки. На нашей улице располагались сараи, которые кто-то использовал для хранения своих вещей, а кто-то в качестве ремонтных пунктов. Мы часто заглядывали туда — нас не прогоняли, потому что дети особо никому не мешали. Потом рассказывали друг другу страшные истории. Мы также гуляли на берегу реки в Русско-Немецкой Швейцарии.

Казанка в те годы была шире и полнее. Вода в ней была очень чистая, поэтому часто ходили рыбачить, там водились раки. А летом мы купались в реке.

Когда я смотрела на противоположный берег реки, видела песчаные дюны и голубые лазурные озера. Со временем когда квартала начали активнее осваивать, берега стали засыпать под застройку, а река стала сужаться. В 1992 году папе пришел заказ на оформление школы. Тогда на противоположном берегу особо ничего еще не было, посреди барханов стояли 1-2 дома и та самая общеобразовательная школа. Папа брал меня с собой, по дороге домой мы видели невероятный пейзаж с лазурными озерами.

В памяти также сохранились воспоминания, как во время обычной прогулки у дома можно было случайно встретить водолаза, который шлепал навстречу в своем тяжеленном обмундировании. А все потому, что тогда работала школа подводного плавания, и водолазы часто погружались в Казанку.

Занятие по душе для ребятни находилось всегда, ведь жили мы одним двором. Однажды на 8 марта мы с друзьями придумали делать открытки, а потом бегали по улице и бросали их в почтовые ящики. На Масленицу весь двор пек блины, и мы обменивались гостинцами. На праздники дети клеили бумажные цепи, звездочки и ими украшали двор.

Необычная история случилась, когда мне было всего два года. Я ушла из дома в парк Горького на танцы, которые проходили там каждую неделю. Искали меня всей улицей! В итоге нашел и вернул меня домой сосед.

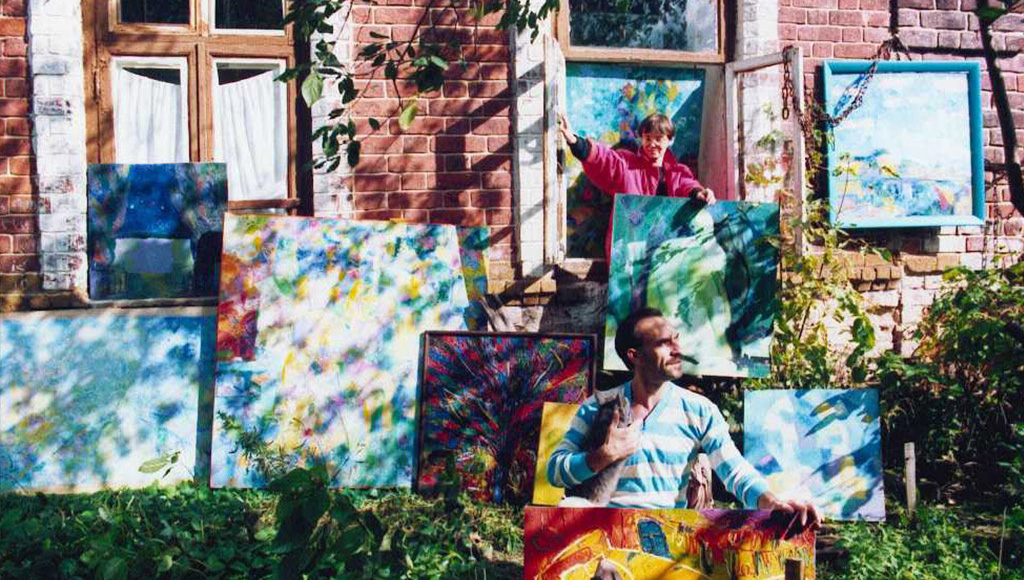

Казанский Монмартр

По воспоминаниям современников папы, наш дом был своеобразным Монмартром того времени. На Подлужной собирались молодые художники и поэты — архитектура особняка, сама локация и атмосфера этого места притягивали творческих людей. Архитектура домов, сараи, река и сад, обилие зелени в парке Горького и Русско-Немецкой Швейцарии создавали ощущение загородного уголка, где все друг друга знают.

Папина мастерская располагалась не в отдельном помещении, а прямо в зале. К нему часто приезжали творческие люди, например, в гости к нам приезжала семья Беляевых — художественный руководитель хора «Преображение» Николай Беляев и музыковед Елена Беляева, иногда они бывали у нас вместе с своим коллективом, фотограф Фаат Гарифуллин, вместе с которым запечатлевали на камеры наш район, и многие другие. У нас проходили невероятные творческие вечера, однажды даже вытаскивали пианино на лед Казанки и играли прямо так, на свежем зимнем воздухе.

У папы была идея вписать в историю такие встречи, чтобы особняк стал чем-то вроде дома искусства. А еще хотелось сохранить творческие мастерские, но на тот момент идея не реализовалась.

Когда с Подлужной стали всех выселять, в соседнем с нашим доме поселились и творили участники «Общества мертвых поэтов» (название объединения взято из драмы). В то время это была неформальная творческая группа Казани, в нее входил, к примеру, поэт Айрат Бикбулатов. У папы еще какое-то время на Подлужной оставалась мастерская, и молодежь из «Общества мертвых поэтов» регулярно приходила к нему обмениваться идеями.

Мастерские закрыты, но мы мечтаем их возродить

Мы переехали с Подлужной в 1994—1995 годах в Приволжский район, практически насильно нас переселили по программе ликвидации ветхого жилья. Еще лет 12 после этого, пока у него оставалась в том доме мастерская, папа следил за состоянием всего особняка и «охранял» двор от непрошеных гостей. Я часто приезжала в родительский дом и очень тяжело переживала момент переселения. Могу сказать, что до сих пор сохранила большую связь с домом.

В начале 2000-х годов здание доступ к зданию закрыли, и мастерские перестали существовать. Было много попыток восстановить их и создать новые. Проект, подготовленный моим отцом и его друзьями, власти не поддержали. Из-за этого у меня осталась некая обида.

Сейчас здание еще не разрушено, но ветшает — там никто не живет, о доме никто не заботится, и от этого щемит сердце. Родителей уже нет в живых, но мы с братом периодически устраиваем выставки папиных картин. Недавно говорили о том, как здорово было бы открыть на Подлужной музей современного искусства и воссоздать здесь мастерские.

Когда бываю в экстрим-парке «Урам», я ощущаю близость с тем местом, где прошло мое детство, это моя «малая Родина» внутри большой Казани. Я с большим теплом, радостью и благодарностью отношусь к этому месту и трепетно храню свои воспоминания.

–Р–≤—В–Њ—А–Є–Ј—Г–є—В–µ—Б—М, —З—В–Њ–±—Л –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–є